真珠のように発光する

いちごlovery、やっとやっとお着物、被布部分の切り押さえが終わりました。

9月8日に大口叩いていたのにこんなに時間がかかってしまいました。

まあできない日が多かったというのが言い訳ですが……。

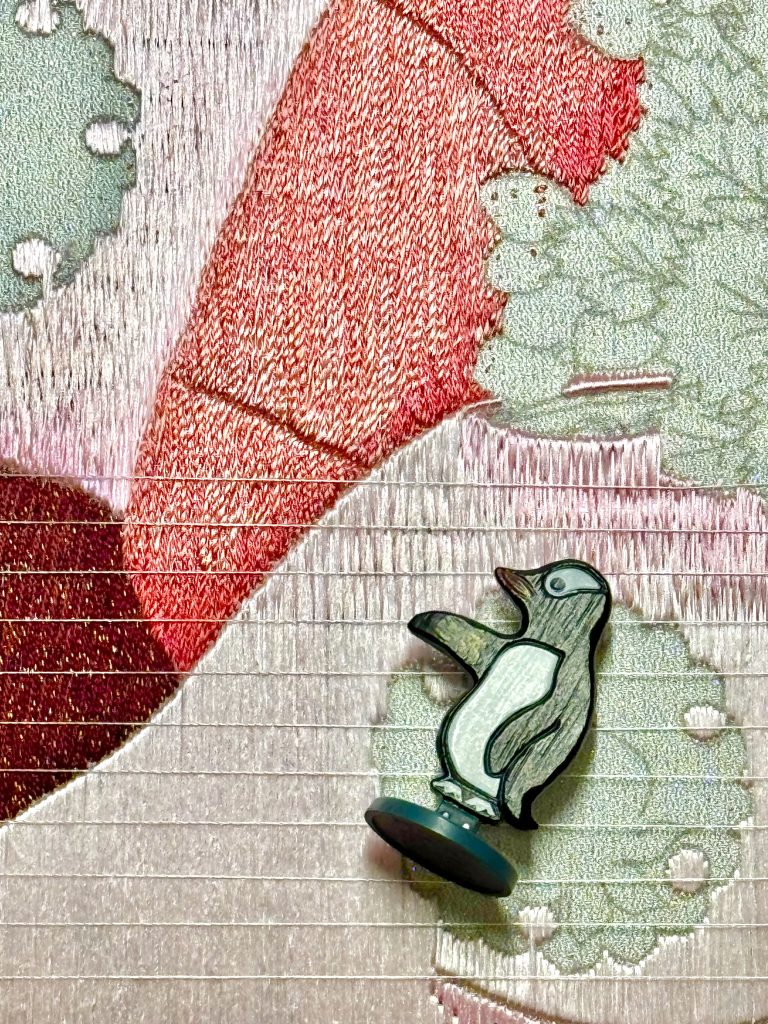

まずは全体像です。

切り押さえそのものは地引きした糸を落ち着かせるのが目的ですが、光のあたり具合でなんだか不思議な立体感が出てきて驚いています。確かに着物の下にまためいちゃんの体が感じられるのです。切り押さえ前はまるで綺麗な塗り絵みたいだったのに………本当に不思議です。

画像だとわかり辛いですが、あまりに美しいので、いちご鶴は刺さず、いちご雪輪だけでも洗練されていて良いかも、と思えてきました。その方がいちごのブーケが映えるかもしれない、と。

けれど、まだ決めてしまうには時期尚早なので、ブーケといちご鶴を刺し終わった時点でまたどうするか考えてみることにしました。

こちらの写真は切り押さえ部分とそうでない部分の違いをお見せしています。ペンギンさんのさし示している部分より下がまだ押さえていない部分です。横に入っている白いラインは刺す間隔をガイドするための糸です。

ね、かなり様子が違いますよね。

絹糸の魔力、と言ってしまえばそれまでですが、絹糸は蚕が吐く糸が原料ですね。

カイコガに成長するため、蚕が自らの体液を繊維にして吐いて紡ぐ繭から作られます。

つまり人間は美しい絹糸を作るため蚕の命をいただいています。

そこから作り出される絹糸は命の糸、発光して当然なのかもしれないと思いました。そしてそれが作品に奥行きや立体感を与えてくれるのでしょう。

何度もお伝えしていますが、私は日本刺繍を学ぶ前、ヨーロッパの刺繍やオートクチュール刺繍を経験しています。

ビーズ、スパンコール、レーヨン糸、クリスタル、天然石、さまざまな美しく光る素材を刺繍してきました。けれどどれも絹糸、それも日本産の絹糸の前では輝きを失う、と感じていました。なんと言っても光り方が違って、どの素材も絹糸と並ぶと脇役になってしまうのです。

例えて言えば、さまざまな宝石と真珠の美しさの違いでしょうか。

なぜかななぜかな、私が日本人だからかな、と以前から考えていましたが、ふと思い至りました。

宝石の美しさはカットを凝らして磨き上げて光を反射して輝くもの。

対して、真珠は生まれながらそのまま、自ら発光するが如く輝いています。

絹糸も真珠のように蚕の命をいただいて自ら発光しているんですね、多分。

美しい絹糸を扱える幸せに感謝しながら、次はまためいちゃんが持ついちごのブーケにとりかかります。

着物の模様のいちご雪輪にはビーズを使う予定なので、糸の引っ掛かりを防ぐため、先にブーケを刺します。この作品の重要なモチーフなので、さらに気合が入ります。

日本刺繍作家:石原 英(Hanabusa Ishihara)