下準備

又姪(まためい)ちゃんの肖像刺繍、緩やかに進んでいます。

ところで、まず下絵の段階で、ご指導いただいている沖文先生から物言いがつき、少し修正しました。

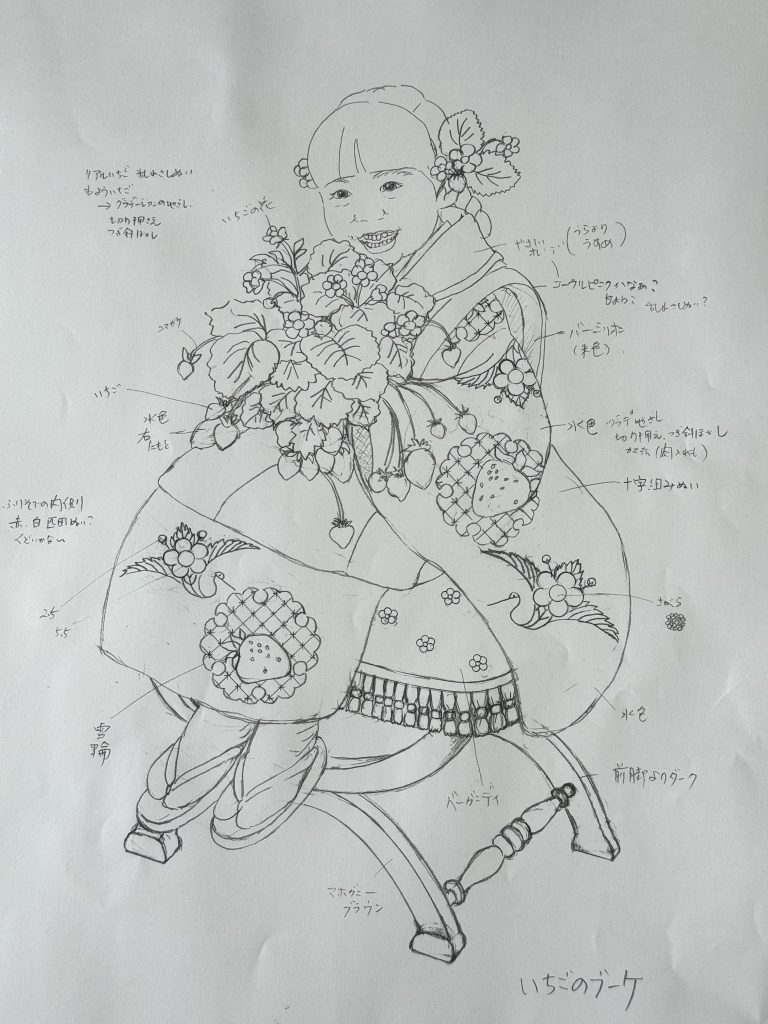

最初私が書いた下絵はこちらです。

自分ではOK、と思いましたが、先生から振袖の雪輪の上の布のたわみのラインが気になる、雪輪の位置を上げるかラインを伸ばして雪輪そのものを変形させるかした方が良いのでは?とアドバイスをいただきました。

なるほど、確かにたわみのラインが半端で実際刺繍する時に苦労しそう.........。表現としてもイマイチかも、と図案を2パターン書き直して良い方を探ることにしました。

まずはたわみラインを伸ばして雪輪を変形させたパターン。

う〜ん、なんだかかわいい雪輪が勿体無い (>_<)

ではでは、雪輪の位置を上げてたわみラインを下に伸ばしてみる。

こちらでしょう!

先生にお見せしたらゴーサイン。

自分ではなかなか気が付かないことも優秀なメンターがいれば万全です。沖先生にはいつも本当に感謝しています。

そして、いつもながら準備することの大切さをひしひしと感じます。実際刺繍を進めていく上で、下絵があやふやだととても苦労します。バッチリ準備したつもりでも変更を余儀なくされることもしばしばですし。とにかくこの段階での正確な準備は何にもまさります。

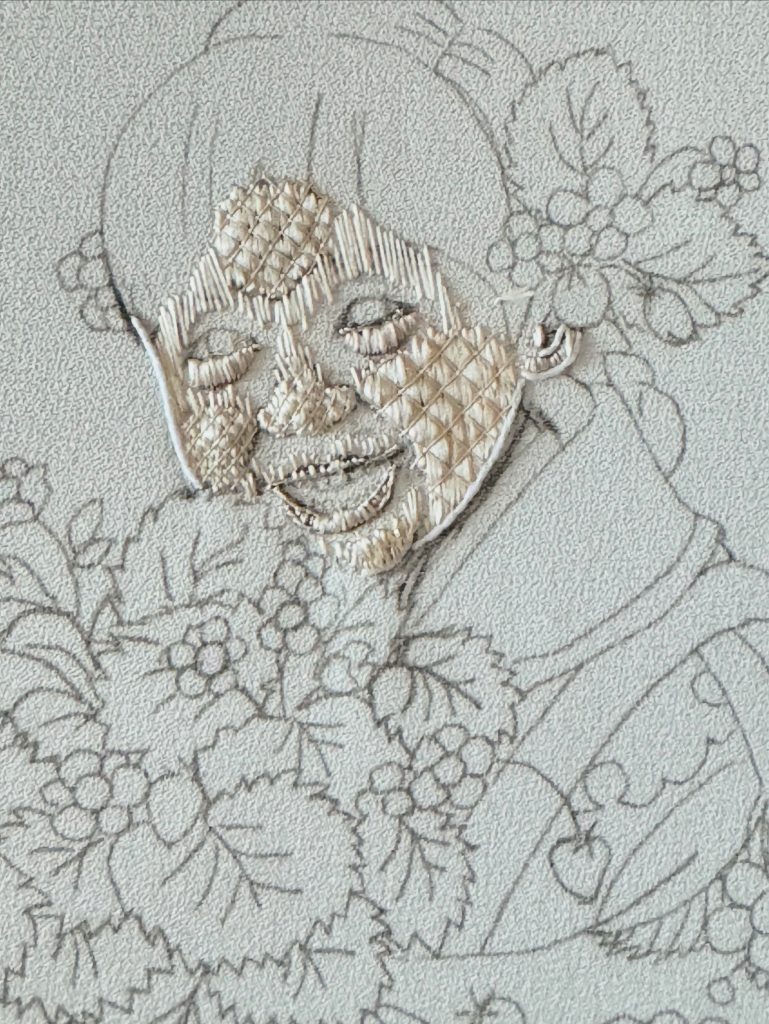

刺し進める順番は、肖像刺繍の場合、私はなんと言っても顔からです。

ここがうまく運べば気持ちが上がります。

ということでまずお顔の『肉入れ』です。顔に立体感を出すための下縫いです。

前回、息子の小さな時の肖像刺繍をした際、案外ラフな肉入れをしてしまったので、美しく刺すことがかなり大変でした。

本当に穴が開いちゃうんじゃないかと思えるほど、モデルの写真を見ながら高い部分を盛り上げ、またそこだけ唐突に浮かないよう調整しながら他の部分も手当します。

頬ずりしたくなるほどの表情を生み出したい、と神経を使います。

毛むくじゃらの動物と違い、皮膚がなめらかな人間を表現するための必須な工程です。

肉入れしながら、『肉入れって、顔の筋肉だな。』としみじみ感じました。本刺繍は皮膚というわけです。

それにしても、本当に日本刺繍ってすごいなあと思います。他の国の刺繍で、これほどまでに綿密に心を配るところがどれだけあるのかしらと思いました。私が勉強不足なだけかもしれませんが。中国の両面刺繍や、土台布がない刺繍なども確かに素晴らしいですが。

立体感を出す、という点なら欧米諸国の刺繍なら色々な色のグラデーションで表現する、ということが一般的なのかもしれません。

昔から日本の絵画ってなぜ陰影をつけないのかな、と思っていましたがそこに通ずる何かがあるのかも、と一人勝手に考えにふけっています。

日本刺繍作家:石原 英(Hanabusa Ishihara)